Mi idea era darle la vuelta a una serie de tópicos como lo del fin del trabajo, para llamarlo el trabajo sin fin. No estamos en una sociedad del fin del trabajo, ni mucho menos, sino en una sociedad del trabajo sin fin. Es decir, sin fin, porque la gente que trabaja no sabe muy bien sus horarios; sin fin, porque consideramos que no tenemos siquiera muy bien delimitados los espacios en los que el trabajo y el ocio se pueden separar; sin fin, porque tampoco sabemos muy bien cuáles son las finalidades sociales de nuestros propios trabajos. Lo que nos remite a las viejas polémicas sobre el mismo concepto de alienación.

En los últimos movimientos sociales hemos establecido unos campos culturalistas muy fuertes, olvidándonos de elementos tradicionales de la izquierda como la cultura de la distribución y la cultura del trabajo. Nos hemos encantado con muchas profecías del fin del trabajo, del fin de la centralidad del trabajo, etc. Éste es uno de los errores que hemos cometido en los últimos años.

Ese tipo de discursos superculturalistas me desazona mucho. Por eso, uno de los elementos de nuestra propia cultura es reconstruir la propia idea del trabajo, pero no sobre la centralidad, que es un problema mal enfocado, porque el problema de la centralidad es saber cuánto de central tiene la centralidad. Lo que sí veo es un problema de reconstruir los sistemas de necesidades, que quizá sea otro problema diferente; es decir, para nadie es central el trabajo sino que es central su necesidad y su sistema de necesidades. Pero, evidentemente, gran parte de nuestro sistema de necesidades está condicionado por nuestras incrustaciones laborales.

En estos momentos, a pesar de la desformalización de la norma de empleo, gran parte de la gente está literalmente condicionada en su vida completa por el tema del trabajo, aunque sea por no tenerlo. En ese sentido, está la idea que ya expuse hace muchos años por escrito de que unos se matan por trabajar y a otros los matan trabajando. Y el trabajo sigue siendo una fórmula de formación y de incrustación social básica.

El modelo del que venimos y el modelo en el que estamos

Cuando hablábamos de relaciones laborales, se entendía que los agentes eran agentes diferenciados. El pacto keynesiano estaba hecho sobre la idea de que se renunciaba finalmente –o el movimiento obrero había renunciado finalmente– a discutir la racionalidad del sistema capitalista. Pero sí que se entraba a discutir y renegociar los efectos de esta irracionalidad capitalista, basándose en políticas de concertación, de renta, de seguridad social, de redistribución; al fin y al cabo, de redistribución keynesiana.

Éste es el modelo de la ciudadanía social marshalliana, esa ciudadanía que había sido la larga marcha desde la ciudadanía: primero, cívica y económica, de los derechos de propiedad; luego, la ciudadanía política, de las democracias burguesas; después, la ciudadanía social de los Estados de bienestar que, por primera vez, introducían los derechos sociales como derechos positivos, de libertades positivas frente a las libertades negativas. Éstas, en el sentido de que la libertad burguesa siempre es la libertad de no ingerencia en el ámbito íntimo, de la capacidad de reunión, de la inviolabilidad de la correspondencia, etc., y sobre todo, de la representatividad política, los viejos derechos formales de los que hablábamos en la izquierda tradicional.

Mi idea es que lo que ha cambiado en los últimos años es este modelo tan formal de incrustación del trabajo en lo social; de este modelo tan formal en el que un sistema redistributivo, colectivo, evidentemente asimétrico, incrustaba el trabajo. Por otra parte, los otros movimientos sociales, los llamados nuevos movimientos sociales, expresaban ámbitos de legitimidad que estaban fuera de lo que podíamos llamar el discurso tradicional de convertir al ciudadano en trabajador.

Evidentemente, este modelo fordista de un consumo de masas, con una producción en masa y un Estado de bienestar, generaba también ámbitos de identidad y de ciudadanía que estaban considerados como propios. La ciudadanía era una ciudadanía masculina, industrial o, si se quiere, administrativo-industrial, burocrática y madura. Todos los demás ámbitos de lo social se construían como ámbitos ciudadanos por procesos de ciudadanía vicaria, de ciudadanía otorgada, como era la ciudadanía que surgía de otros grupos de edad; o la ciudadanía femenina que, en buena medida, estaba considerada siempre, en este modelo, como una ciudadanía otorgada por el cabeza de familia.

Este ordenamiento de la ciudadanía masculina, laboral, etc., construía una sociedad segura, pero con una desigualdad evidente. Por otra parte, iba generando grupos de ciudadanía sin reconocimiento. Lo que indica que trabajo y reconocimiento institucional nunca han sido lo mismo y que las mujeres han trabajado durante toda la historia y no se ha reconocido históricamente su trabajo. Siempre hay una parte cultural en el reconocimiento del trabajo que es inseparable del propio concepto del trabajo. Separarlas, ha sido uno de los grandes errores que, en los últimos años, hemos cometido políticamente; es decir, pensar que hay una capacidad de los movimientos culturales, que pueden separar la cultura de la propia situación social de distribución económica.

¿Dónde estamos? ¿En el modelo posfordista, posmoderno, postindustrial, postodo...? Sabemos qué hay de nuevo en tecnología: cada veinte minutos nos desayunamos con una novedad tecnológica; qué hay de nuevo, incluso, en algún movimiento cultural, cada vez más fragmentario... Pero ¿qué hay de nuevo en elementos de ciudadanía? Prácticamente no hay ninguno. Las conquistas de ciudadanía, fundamentalmente de ciudadanía de género o reconocimiento de género, además de haber sido fuertemente fragmentadas, no han encontrado un reconocimiento de novedades ciudadanas específicas.

¿Qué había de nuevo en la ciudadanía de los últimos años? La ciudadanía social se ha desmontado. Yo suelo decir que somos consumidores del siglo XXI con derechos sociales del siglo XIX. Creo que es el modelo que se está construyendo.

La subjetivización de la disciplina

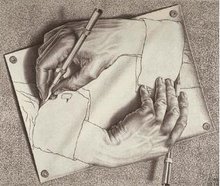

Me interesa mucho el tema del paso de los elementos externos, del control externo, de las disciplinas externas, a las disciplinas internas; el tema de la subjetivización de la disciplina. Mi maestro Pierre Bourdieu habla de un hábitus, es decir, de una gramática generadora de prácticas, que se hace cuerpo; lo social acaba formando el propio cuerpo individual. En esa situación, nos encontramos con una tendencia a que lo que de objetivo tenía el trabajo empieza a ser una subjetividad en el empleo y, sobre todo, una violencia simbólica, otro concepto típico de Bourdieu. La violencia simbólica es aquella que nos violenta de tal manera que ni siquiera acabamos percibiéndola como violencia.

Continuara.

LEA