NOTAS SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LO SOCIAL

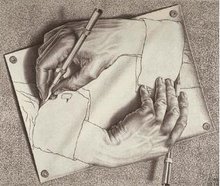

«Nos arrebatan la capacidad de soñar. A menudo pedimos lo que ya están dispuestos a darnos.»

La capacidad de analizar la realidad que nos rodea y de pensar y desear un modelo social distinto constituyen la base psicológica y la subjetividad necesarias para afrontar cualquier transformación de la realidad. Las «condiciones materiales» en las que nos desenvolvemos son también fundamentales, pero de algún modo tiene que existir un deseo y haber una conciencia de nuestras necesidades para que aquellos puedan desarrollarse. En este sentido, el concepto de alienación es importante para entender porqué en situaciones donde existen «la condiciones objetivas» las personas no son conscientes o no desean rebelarse o hacer un uso amplio de su libertad frente a situaciones de opresión, ya sea esta económica o más espiritual.

En este texto se pretende abordar la cuestión de cómo se ha reducido la capacidad de vida autónoma individual y colectiva y de cómo el poder (bien sea estatal o paraestatal) ha ido acaparando cada vez mayores parcelas de este terreno perdido. Este proceso es complejo, contradictorio y multifactorial, y presenta diferentes caras según la zona del planeta donde nos ubiquemos. Aquí analizaré brevemente algunas implicaciones de esta situación en el mundo occidental y, más en concreto, en ciertos aspectos referentes al contexto vasco, que es reflejo visible de una tendencia general en la llamada Europa del capital.

Alienación

La alienación y el control físico-mental son elementos presentes en la historia de la humanidad, pero en el actual mundo globalizado el sistema de adoctrinamiento y la dependencia de los individuos han llegado a cotas inimaginables. La extensión de los aparatos ideológicos del poder del Estado (escuela, medios de comunicación, consumo, ideología del bienestar, etc.) ha alcanzado prácticamente a todos los espacios donde se desenvuelve la vida social, sometiéndolos a su dictadura, sutil a menudo, pero siempre implacable.

Desde que las personas nacen son objeto de una guerra psicológica sistemática que busca el control del pensamiento (en el sentido orwelliano) y la conformación de una personalidad adaptada. Esta labor formativa no es perfecta y genera anomalías y contradicciones, que tratan de despolitizarse y ser reducidas a expresiones meramente patológicas o criminales. Este modelo de control se complementa además con la lucha por la destrucción de las referencias alternativas. La extensión suicida del orden capitalista mediante el imperialismo económico, ideológico y militar (a través de la acción de los estados, empresas y de organismos como el FMI, Banco Mundial, OMC, ONU, etc.) busca el dominio y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Un mundo global es un mundo progresivamente complejo, basado en la urbanización acelerada, en un modelo energético gigantista y en una gestión burocrática y autoritaria dependiente de un perpetuo desarrollo tecnológico. En este esquema no caben las formas de vida y de relación con el mundo regidas por otros valores, escalas y prácticas que plasmen y ejemplifiquen concepciones no capitalistas, que buscan la mayor armonía e identificación posibles con un entorno en el cual somos tan sólo una parte.

Institucionalización

Nos encontramos pues sometidos mayoritariamente a un sistema de dependencia y de artificialización social que conlleva un progresivo alejamiento de lo que sería el control directo sobre las bases materiales de nuestra vida. En el contexto occidental actual se da un proceso de deterioro y atomización social, de destrucción de las redes humanas de solidaridad y de emergencia del «sálvese quien pueda» como secuelas de una derrota generalizada. El Estado asegura su dominio y la integración de los individuos (el consenso social), prometiendo seguridad y orden y colonizando e institucionalizando la vida colectiva. El Estado, por supuesto, no es algo monolítico ni ajeno a los individuos, sino que penetra y permea el tejido social y establece interrelaciones constantes.

Paralelo al proceso de pérdida de poder de los estados nacionales en el contexto internacional, a la extensión del modelo neoliberal y a la constitución de la Unión Europea, se han intensificado las políticas de gestión institucionalizada de determinadas parcelas de lo público. Este hecho ha sido reforzado por el realismo progresista y ciudadanista que reivindican la ampliación e intensificación del área de las políticas públicas, poniendo énfasis en su correcta gestión. La propuesta consiste en reforzar las estructuras estatales -en clave de gestión tecnocrática de lo social o de democracia participativa- como respuesta al avance del modelo desregularizador y privatizador, relegando en la práctica el redescubrimiento, la potenciación o la creación de formas de autogestión y organización comunitarias. Lo estatal-público y lo común entran en escena como dos concepciones a menudo confundidas, pero que implican opciones diferenciadas. Tal como afirma Ramón Germinal, «La mayoría de las personas confunden lo público con lo común. Escuela pública, sanidad pública, transportes públicos, calles públicas, etc., lo público es gestionado por las instituciones del Estado, lo que llaman administraciones públicas, ya sean Ayuntamientos, Juntas, Consejerías, Patronatos o Ministerios, salvo las ‘excepciones’ de concesiones administrativas a empresas privadas (gestión del agua, escuelas concertadas, etc.) En esto consiste el Estado del bienestar implantado en los países europeos después de la segunda guerra mundial. El contrato social establecido desde aquellas fechas por los gobiernos de turno y los sindicatos permitió al Estado apoderarse de la gestión de los bienes comunales para gestionarlos públicamente. (...) Lo público lo gestiona el Estado, lo comunal lo autogestionan los miembros de la comunidad. (...)

La izquierda estatista e incluso sectores antiestatistas han contribuido con su defensa de lo público a confundir los caminos, a escoger en esta encrucijada. La avanzadilla neoliberal de los años ochenta decía que el Estado debía devolver a la sociedad lo que se había apropiado cuarenta años antes con las políticas de gestión pública; dicho que se convirtió en un hecho con las privatizaciones de los años anteriores. Toda la izquierda defendió y defiende la gestión pública, estatal, arrinconando en la memoria lo comunal.»

La democracia, como escuela de ciudadanía, ha reforzado la construcción de nuevos sujetos más institucionalizados. Está entrando en el mundo adulto una generación cuyas vidas han sido atravesadas en su totalidad por las instituciones. Sus trayectorias comienzan en el parto, siguen en la guardería y la escuela y terminan en un asilo. Se produce así una naturalización de las imposiciones históricas y una incapacidad de pensar más allá de lo dado. Los cambios sociales (modelos familiares, estilos de vida y valores, incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo , etc.) han transformado también las concepciones con respecto al papel que las instituciones tienen que jugar. Se exigen más horas de escolarización, más subvenciones, más becas, más servicios sociales, más dinero para actividades culturales, etc., pero sin hacer un análisis que trascienda los propios condicionamientos estructurales e intereses individuales, que son llevados a lo colectivo por diversos mediadores sociales, cuyo objetivo es el reforzamiento de sus respectivas estructuras y posiciones dependientes del propio Estado. Ni análisis global (en clave transformadora), ni valoración de las consecuencias a largo plazo de las políticas de delegación y renuncia a la gestión de la propia vida, llevada por múltiples inercias e ilusiones consumistas. Sin embargo, además de la mencionada descomposición de lo social en clave de solidaridad y autogestión, esta tendencia también se traduce en una progresiva deshumanización por la ruptura de lazos solidarios y espacios comunitarios (abandono de hijos y ancianos y personas dependientes en manos de profesionales, delegación, irresponsabilidad, relaciones superficiales, individualismo, cinismo, soledad, aislamiento, etc.) que configuran un panorama nada halagüeño.

Cooptación

Es evidente que los tiempos son difíciles y llenos de miedos, incertidumbres y perspectivas inquietantes, que se suman a las muy serias limitaciones a la hora de actuar y a las escasas referencias alternativas. En este sentido, es comprensible que se quieran buscar seguridades y apoyos. Las instituciones ofrecen esa seguridad, tanto como reclutadoras de empleo público, como oferentes de servicios y ayudas monetarias. La perspectiva histórica del Estado ya no es la de una estructura parasitaria que reproduce la opresión y servidumbre sociales, sino algo de lo que tratar de sacar el mayor provecho posible. En el mejor de los casos, se percibe como un mal menor en un mundo tan complejo que es imposible gestionar de otra manera. Además, las instituciones -por lo menos en la actual coyuntura histórica- son progresistas (a veces incluso más que los propios colectivos sociales) y otorgan reconocimiento a ciertos reclamos o a fragmentos de luchas que terminan por ser deglutidos y tecnificados: internacionalismo derivado en ONGs, grupos de presión o colectivos políticos convertidos en observatorios, espacios vecinales transformados en centros cívicos, gaztetxes frente a locales municipales , etc. Ante la progresiva desaparición de cuerpo social con vocación autónoma y la tendencia a la descomposición de los lazos comunes, los problemas o espacios sociales (de convivencia, de subsistencia, de interrelación, etc.) son gestionados burocráticamente con una legión de funcionarios o profesionales, a los cuales se les encomienda (al margen de planteamientos bienintencionados y logros parciales) reforzar la legitimidad de los poderes públicos y la subordinación de los individuos.

La institucionalización es ante todo un proceso educativo. Se enseña a pedir, a delegar en los mecanismos ya establecidos, a no tener iniciativa de autoorganización. En este terreno se sitúa la siempre compleja cuestión de las subvenciones. La aceptación o el rechazo de las mismas cuenta con diversos argumentos respecto a los condicionamientos políticos, económicos o simbólicos que generan. Establecido un posicionamiento ético y político es posible diferenciar la unión a menudo interesada que se da entre los intereses individuales y los colectivos. En este sentido, a menudo se justifican políticamente prácticas concretas, que pueden ser entendibles a nivel personal, pero difícilmente sustentables a nivel político. Se impide de esta forma la clarificación que viene determinada por la contradicción entre los objetivos políticos y los condicionamientos sociales («Lo deseable o justo es X, pero yo en lo personal desgraciadamente hago Z»). Esta pérdida de la referencialidad ética o política (típica de la sociedad postmoderna) genera confusionismo en cuanto a los métodos de actuación y relativiza determinadas prácticas contradictorias. El peligro de las subvenciones y de otras cuestiones similares desde un punto de vista transformador es que a menudo condicionan material o simbólicamente la labor de quienes las reciben. Establecen además una paz o conciliación «de facto» con las instituciones, abonando el terreno a la participación «crítica» en los procesos institucionales (planes culturales y urbanísticos, gentrificación, legitimación política de las autoridades...) y facilitando la conversión de iniciativas sociales en trampolines de iniciativas de lucro particular convertidas en apéndice de las estrategias de control social. La política de subvenciones de todo tipo (culturales, asistencia social, etc.) se ha convertido, de este modo, en un elemento estratégico de la actuación institucional.

Tomando como ejemplo el área cultural (en sentido amplio e incluyendo la educación e investigación), ésta se convierte en estandarte de transformaciones urbanas (como la de Bilbao) y en uno de los sectores privilegiados de estas ayudas. Las grandes cantidades de dinero repartidas no buscan un supuesto progreso de las artes o de la investigación , sino más bien generar una red de clientelismo, buscar paz social (y su correlato de apatía y desinterés) y educar en incipientes mecanismos de corrupción, generando una nueva clase indolente e irresponsable, a veces con pose rebelde, vanguardista o comprometida, que acostumbrada al dinero fácil y a la mínima exigencia y esfuerzo, se mantiene en un estado de egocéntrica adolescencia, que no deja de generar daños colaterales . Se podría decir que estamos ante el ascenso de un nueva clase: el mercenariado. Esto se aplica igualmente al despliegue despótico de cultura-espectáculo, una industria en crecimiento, que mercantiliza el saber e infantiliza más a la población. Por detrás de estas y otras, al fin y al cabo, migajas, se legitiman formas de alta corrupción generalizada y el despliegue casi sin oposición de millonarios planes y proyectos (infraestructuras comerciales y de transportes, parques comerciales, centros energéticos, reconversiones urbanas...) que intensifican las dinámicas de transformación y destrucción física y psicológica generadas por el capitalismo.

Esto no quiere decir que haya que demonizar cualquier práctica de relación con lo institucional (vista en su contexto y su complejidad) ni idealizar las prácticas de «autogestión»; o que si no se piden ayudas o subvenciones se está «fuera» del sistema, ya que hoy en día no existe tal afuera . La coherencia o la posibilidad de empezar a romper con determinadas lógicas tiene que ver con el establecimiento de procesos individuales y colectivos, que conllevan tiempo y esfuerzo y son siempre complejos y problemáticos. En cualquier caso, la cuestión económica u otro tipo de condicionamientos, aún siendo fundamentales, no pueden servir para justificar políticamente determinadas actuaciones. Si se apuesta realmente por algo diferente, se deben problematizar y no naturalizar dichos condicionamientos.

Cambiar la lógica

Plantear una crítica al modelo de dependencia institucional no quiere decir que no se tenga en cuenta el contexto en el que vivimos ni que se proponga acabar con todo de la noche a la mañana, ya que nuestra dependencia del engranaje social es grande y carecemos de la capacidad de gestionarlo en toda su complejidad . Se trata más bien de establecer una lógica de construcción de una subjetividad y unas prácticas diferentes que puedan abrir espacios a la autogestión y a la autonomía personal y colectiva, como base de una libertad responsable y no de la actual esclavitud alienada. Aferrándonos sin más al paliativo de las instituciones y sus mecanismos de dominación e integración, no conseguiremos más que apuntalar el desastre. Quizás sea más fácil criticar que hacer propuestas, pero en cualquier caso -y ante el desierto social que se extiende- es clave ser conscientes de en que momento histórico nos ha tocado vivir y clarificar (con las menores fantasías ideológicas o autojustificaciones posibles) cuáles son las formas de sumisión a las que se nos someten. Al margen de lo poco o mucho que podamos hacer, y si realmente ansiamos o soñamos con otra realidad, es necesario tener referencias éticas, vitales o colectivas a las que remitirnos, tratando de aclarar y definir cuáles son nuestras metas y encaminar nuestros proyectos hacia ellas de forma exigente y comprometida. Si renunciamos a la capacidad de pensar críticamente nuestra vida y de proponer nuestro propios caminos estaremos echando agua sobre los rescoldos de cualquier futuro incendio.

A.L.